Ученые помогут сохранить и улучшить генофонд редких рыб на Ямале

В последние годы регион развернул сотрудничество сразу с несколькими научными центрами: селекционно-племенная работа должна повысить «мясистость» северных оленей, выживаемость сиговых рыб в естественных водоемах и создать современный стандарт арктического коневодства.

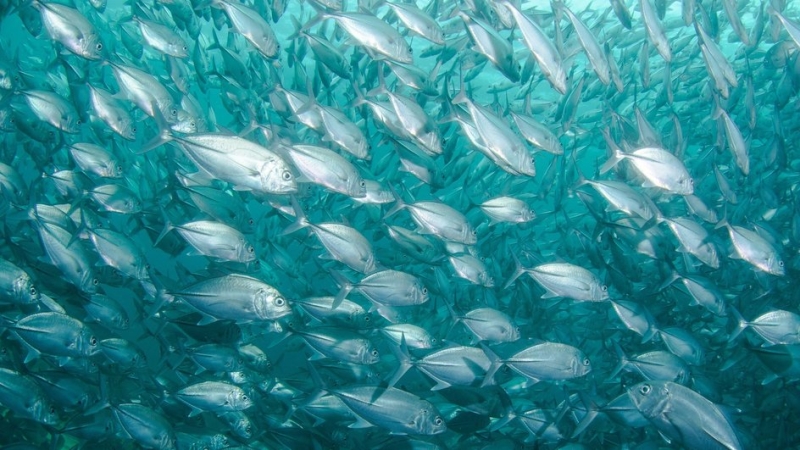

Искусственно выращенных мальков маркируют, чтобы потом оценить физиологию взрослой особи в сравнении с дикими сородичами, понять, сколько выжило после попадания в природную среду. Обычно для этого обрезают плавники, крепят металлические скобки или пластмассовые диски к жаберной крышке, челюстям, спинному плавнику, вживляют под кожу намагниченную проволоку, радиолокационную метку и т. п. В Тюменской области и Югре чаще всего применяют окрашивание отолита (слуховой косточки) за счет смены температуры воды при развитии эмбриона. Ямальцы же решили сделать опознавательным знаком чешую. На ней в первый год жизни рыбы формируется уникальный рисунок — как отпечатки пальцев человека, он сохраняется навсегда. Пилотной площадкой выступает Собский рыбоводный завод, который реализует региональную программу восстановления промысловой популяции сиговых видов в Обь-Иртышском бассейне. На днях там завершили первый этап внедрения нового метода мечения муксуна.

— Проект рассчитан до 2029 года. Такой срок нужен, чтобы молодь успела достичь половой зрелости. На нерестилищах мы ее поймаем и увидим наши метки, выясним, как повлияли на рыбу внешние факторы, — уточняет Александр Маврин, сотрудник Тюменского госуниверситета и Института биологии внутренних вод РАН.

В этом году завод выпустил в реки 10,5 миллиона мальков муксуна, 700 тысяч штук нельмы и 130 тысяч — чира. Примерно половина получена с применением технологии комбинированного подращивания, предложенной Западно-Сибирским межрегинальным НОЦ. Из бассейна рыбу отправляют в садки и держат там, пока она не наберет массу 9−10 граммов, тогда как традиционно при искусственном воспроизведении выпускают мальков массой от половины до одного грамма. Ученые доказали, что более зрелый организм лучше адаптируется в природе, успешнее противостоит хищникам и легче переносит перепады температуры воды.

А вот самое большое в мире оленье стадо — 604 тысячи голов — планируется сократить на шесть процентов, чтобы улучшить товарные качества животных.

Последние 15 лет олени мельчают: сказывается вольный выпас в условиях Крайнего Севера, где зимние пастбища деградируют

— За пять лет объемы заготовки мяса увеличились вдвое, до 3,5 тысячи тонн, доля сырья первой категории — в 1,3 раза. Средний убойный вес тоже вырос — с 35 до 38 килограммов, у некоторых доходит до 40−45 при общем весе животного 70−90 килограммов. Однако последние 15 лет олени мельчают: сказывается вольный выпас в условиях Крайнего Севера, где зимние пастбища, к сожалению, деградируют, — рассказала замдиректора департамента АПК ЯНАО Любовь Охман на окружной агровыставке в Екатеринбурге. — После сокращения в автономии останется примерно 567 тысяч особей — оптимально для ведения традиционного образа жизни и обеспечения перерабатывающей промышленности, мощности которой составляют около 2000 тонн в год.

В ноябре в ЯНАО подведут итоги исследования, которое длилось три года на базе совхоза «Байдарацкий». Сотрудники Ярославского госуниверситета и Ярославского НИИ животноводства и кормопроизводства замерили физические параметры 300 животных, взяли у них биохимические анализы крови и биоматериалы. Из полученных образцов выделили ДНК и изучили ген гормона роста (GH) — именно он, по мнению ученых, стал маркером особей с высокой мясной продуктивностью.

— По итогам проекта выпустим методические рекомендации. Чтобы оленевод по фенотипу (внешним и внутренним признакам. — Прим. ред.) понимал: вот этот теленок является носителем «гена мясистости», его надо оставить для разведения, а не отправлять на убой, — отметила Любовь Охман.

Кстати

У фермеров, которые занимаются разведением приобских лошадей, бизнес пока не промышленных масштабов: общая численность табуна во всем регионе составляет 70 голов. Чтобы аборигенная порода не исчезла, в 2022 году власти Ямала профинансировали изучение генофонда. Сотрудники ВНИИ коневодства совершили уже несколько экспедиций в автономный округ. Последняя завершилась в октябре 2025-го: коней, живущих в природном парке «Ингилор», обмерили, описали жеребят, взяли образцы биоматериала для криохранилища. Ранее похожие исследования проводились в Салехарде и Шурышкарском районе. Их цель — сформировать качественный банк генома, отобрать лучших производителей в племенное ядро и подготовить рекомендации для заводчиков, как подбирать пары для скрещивания. Аграрии же рассчитывают не просто сохранить выносливого и неприхотливого северного тяжеловоза, но и усовершенствовать его рабочие качества и продуктивность.

- экология

Поделиться